Acerca de La tierra de los niños

Reflexiones acerca de la publicación de Diego Tatian, quien escribe este libro a partir del encuentro con un material perteneciente a sus familiares de Armenia.

Escribe: Cristina Pósleman, directora del Instituto de Expresión Visual – Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes – UNSJ

La tierra de los niños, el último libro de Diego Tatian, a cargo de la editorial Zindo y Gafuri, consiste en, a primeras, una exploración poética por los recovecos de un archivo familiar. Los materiales reunidos para componer cada uno de los apartados, reciben un tratamiento cuidadoso. Pero la clave está, creo yo, en seguir esas señales que nos guían en un viaje que a los pocos párrafos se muestra excediendo lo biográfico, lo anecdótico o testimonial. Un pacto, cuya fecundidad se comprueba todo a lo largo, compone el vínculo entre la mirada y la lectura del autor, con las fotografías y las notas halladas -algunas en armenio, otras en español-. ¿En qué consiste?

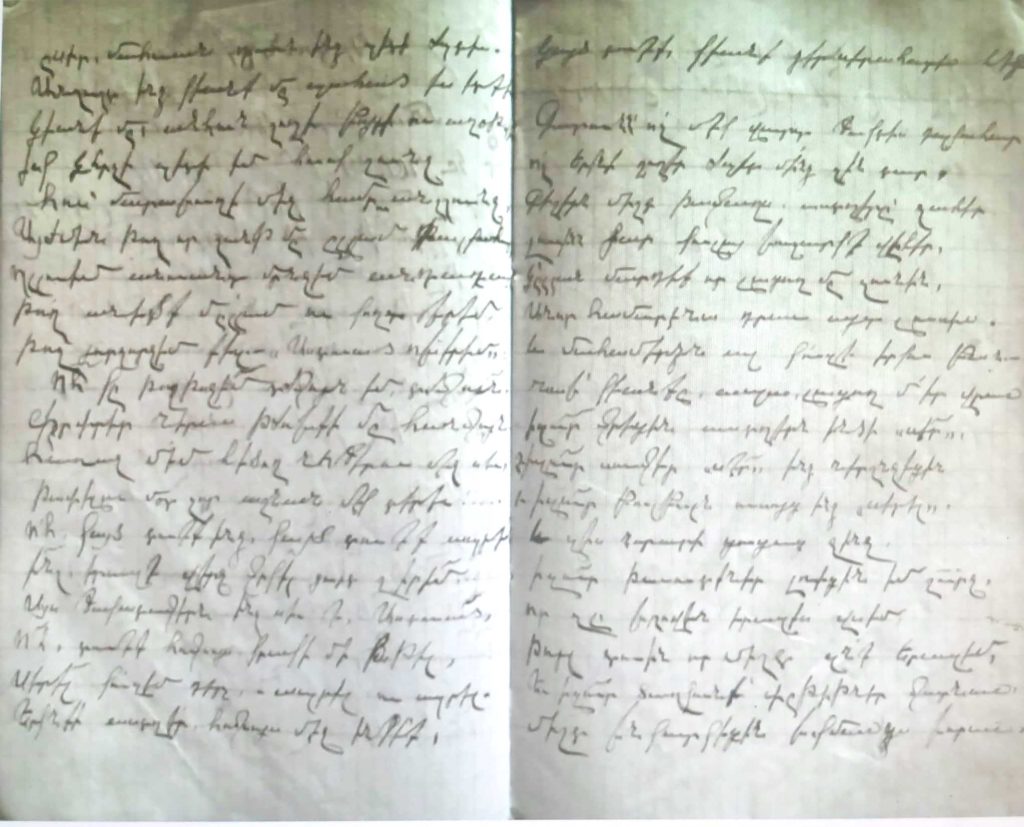

Nada ocurre aquí sin el empecinamiento del escritor, del nieto, de hacerse con el compromiso de un legado. Lo componen: manuscritos, la mayoría de los cuales podrían recibir el mote de ilegibles -sabemos que el escritor no conoce el armenio-, si mezquinásemos la potencia persuasiva de la grafía. O la gestualidad iconográfica de la escritura armenia, como resalta Ana Arzoumanian en el maravilloso prólogo que le dedica; fotos, que han sobrevivido los años en silencio; pero también melodías, escenas teatrales, personajes entrañables. Se me viene a la mente una cita de la IV de las Tesis sobre la Historia, de Walter Benjamín: “Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido. Consiste, más bien, en adueñarse de un recuerdo tal y como brilla en el instante de un peligro”. Una suerte de melancolía activa se despliega en ráfagas de evocaciones, que son de un puñado de historias, de un puñado de vidas. Que son de todo un pueblo desbastado. Y un hilo invisible hecho de la consistencia de la gratitud, ensambla todos esos registros.

Una lectura desprevenida podría acusar cierta incongruencia entre la condición de “pagano” que asume Tatian frente a la declaración de su abuelo -juzgada por el nieto como sugerentemente imposible-, de ser “cristiano y comunista” a la vez, y las confesiones y promesas que abundan a lo largo del texto. (Cabe hacer constar que, como lectoras, nos sentimos homenajeadas cada vez que se nos comparte una de ellas). Pero esta acusación queda sin suelo cuando Tatian evoca una de las tesis del libro del escritor Vasili Grossman, sobre “la manera de ser cristianos” del pueblo armenio, una “manera de pureza infantil”, un “cristianismo de fábula”. En algún sentido todo el texto es una palpitante y recurrente pregunta -siempre formulada desde el amor-, sobre esta condición tan singular. No ocurre en estas páginas, nada rimbombante, de la índole de la idealización de memorias ancestrales impolutas. No hay pretensión de hacerlo. En cambio, un giro poético nos hace sentir que la mentada solidez de las piedras de aquella y esta Armenia, se conjuga con una vitalidad forjada no más que, y nada menos que, en la sola gratitud por la “elementalidad de las cosas”, por el deseo de ser “un hombre entre los hombres”. Sumérjanse sino en esta sola cita de otro de los libros de Grossman, y en cómo es coronada por el autor:

“La piedra de Armenia tiembla y acaba por retroceder”. Pero nunca deja de estar ahí; es lo primero y lo último que se ve. (p. 51).

Tengo yo misma que confesar mi predilección por los pasajes dedicados a Azniv Ohannessian, la abuela de Tatian. Sobre todo uno, donde nos detenemos en una foto en la que se ve a un grupo de actrices y actores personificados, y en la cual, por unos instantes, Azniv es Gulchohra. En el guión que se interpreta, Gulchohra, es un personaje que vence la pulseada al mandato cultural de la Armenia que cercena el derecho de las mujeres a esculpir su vida.

Sostengo el aplauso a una mujer que en su propia vida, ha debido resignar su libertad de amar, de crear, de forjarse una vida, como testimonian unas notas de una intimidad inquietante, que nos son compartidas. Conocemos en palabras de la abuela, esta vez en español, que su casamiento fue concertado. Aunque también conocemos que, por esas vueltas inexplicables de la vida, se permitirá el amor por este hombre a quien acompañará hasta la muerte. Aplaudo, pero confieso una desazón que confirma que nada en este texto es impostura de glorificación.

Ni siquiera los conmovedores pasajes dedicados a la fotografía y a la obra del pintor Gorky, que el autor vincula con otra, esta vez una de la cosecha familiar. La de Gorky, una instantánea tomada en 1912, que lo retrata junto a su madre, quien morirá intentando escapar del genocidio…La pintura, que replica la foto y que Tatian describe magistralmente. La otra, la familiar, “una foto impresionante, cargada de tragedia y desafiante a la vez”, esta vez de los dos hijos de pie, Azniv y Hovhannes, y María, la madre, sentada entre medio, los tres vestidos de negro, realizada poco tiempo después del deceso del padre. En este momento el autor se permite extender más allá de las pruebas documentales, y tallar una simetría de efectos entre estas imágenes, fotografías y pintura, fungida a través de una expresión que resume: “la misma tragedia, el mismo daño, la misma marca del dolor”. “Lo que no suelta”, serán las palabras con las que Tatian describe esta simetría.

Pero quizás el efecto más contundente de este libro sea paradójicamente ese acto mínimo de “soltar” o de sustraer el acento a Tatián, que será el apellido que el abuelo adopta una vez que es adaptado a los usos vernáculos. En ese ínfimo gesto de borrar “la rayita”, acontece lo más añorado que un nieto de inmigrantes -de las huérfanas y huérfanos que dejaron atrás la tierra en hambre y tortura-, se debe como destinatario del legado inmemorial: devuelve la tierra arrebatada, la voz silenciada. Pero el gesto no se detiene ahí. Repercute en estas páginas, viniendo esta vez del coterráneo que el autor es ahora del abuelo inmigrante en estas tierras que lo han acogido. Y aquí reside la sorpresa que nos regala el libro: perfila la posibilidad de reconciliar dos lenguas, dos culturas, que han permanecido hasta ahora recíprocamente extrañadas.

En un deseo de rebelarme a cronos, yo imagino este libro en un equipaje modesto que zarpa desde el puerto de Beirut, y llega al de Buenos Aires, el 1 de abril de 1929, que trae a Azniv, la niña de nueve años, que luego escribirá un libro de cocina que será cargado en otro equipaje, de vuelta a las montañas y a sus piedras, que allí persisten. Pero también me lo imagino en una biblioteca modesta de una casita de Córdoba, donde el abuelo Krikor se detiene a leerlo y encuentra allí, mientras escucha un pasaje de Anuch, que en su apellido se ha efectuado una reparación fundamental.

La publicación de un nuevo libro de Diego Tatian, es siempre una celebración. Pero La tierra de los niños, tiene un sabor especial, como lo tiene todo lo relacionado con la memoria de una vida. O tal vez, puede ser que cierta intensidad pedida en préstamo a este texto, nos sirva para volver a los otros, y ensayar lecturas ya nunca más sustraídas de la materia del cariño.

Imágenes: Las fotos publicadas tienen la debida autorización del autor.